- 【ECS 2020】風變科技劉克亮:教育與科技的融合之路

- 2020年12月28日來源:南方企業新聞網

提要:2020年,疫情突降,魔幻開年。2020年教育行業自救與狂歡同臺,分化與整合加劇。冰火兩重天之下,重構與融合共生。

2020年,疫情突降,魔幻開年。2020年教育行業自救與狂歡同臺,分化與整合加劇。冰火兩重天之下,重構與融合共生。

12 月 4 日至 5 日,由多鯨資本聯合闊知科技舉辦“科技重構教育,產業融合未來”——ECS 2020 中國教育資本年會在杭州隆重召開。

風變科技創始人兼CEO劉克亮繼 “GET 2020 教育科技大會”分享《技術與教育的未來》的主題演講后,在本次峰會上受邀分享了主題為《教育與科技的融合之路》的系列演講。

演講核心觀點:

1、人作為信息實時生成系統的載體并不是最佳方案。

社會的知識總量的需求暴漲和教育資源供給不足,是幾乎所有教育問題的根源。

填補學習需求與供給的鴻溝,我們迫切地需要教育與科技再一次融合。

教育的內核是構建某種認知的中間件,而這個中間件就是“認知機器”。

“認知機器”的定義:沒有邊際成本地讓人的能力在單位時間里產生確定性的改變。

“超級大學”將成為文明的基建,讓優質教育資源如水與電。

以下為劉克亮演講實錄,經多鯨編輯整理:

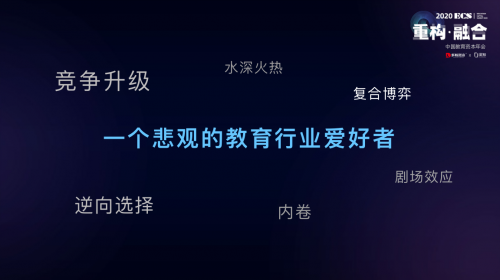

今天,我是以一個教育行業愛好者的身份來進行這場分享的,但我總體的情緒是很悲觀的。為什么這么說?因為在我眼里看到今天教育的現狀沒有大家描繪的那么美好。

從更宏觀的的角度來看今天的教育,我們身處一個極度混亂的周期——在一個家庭和另一個家庭之間正在發生一場場“優質教育資源爭奪戰”,雖然所有人都顯得非常疲憊,但每個家庭都輸不起。為了獲得好的教育資源,大家都是以“不得不”的方式被迫卷入這場“戰爭”。同時,災難的規模還在快速擴大。

我們要怎么面對與解決眼前的問題?我認為在談解決問題之前,我們需要更冷靜的回憶一下問題是怎么發生的?我們教育的歷史從哪里開始?又是什么時候一步步變成現在的樣子的?

當【工業革命】遇上【新大學運動】,教育的價值得以凸顯

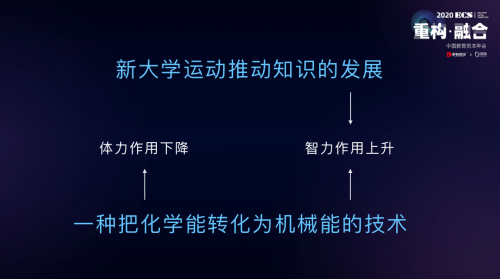

故事開始,我們需要先得把時間向前推個兩百年,那是一場偉大的科技和教育的合作。那是現代教育的開始,也是教育行業的田園時光。很多人都知道那時候發生了工業革命,驅動了后來世界的快速發展。但很多人不知道的是,那時候還發生了對教育史影響極大的「新大學運動」,在那之前大學是服務于宗教傳承的,但是英國發生新大學運動之后,大學就跟宗教脫鉤了,開始變成獨立的,服務于全社會、面向知識的應用的社會機構。

甚至從我的角度來看,新大學運動才是驅動了后來社會快速發展的最本質原因,而工業革命的核心意義只是給了教育可以驅動社會發展的前提。

工業革命的內核其實是人類開始掌握一種“把化學能轉化成機械能”的技術,這個技術大發展影響了一個本質的問題:“人作為一種生產資料的核心價值是什么?”在前工業革命時代,我們的答案是:“體力價值和智力價值,其中以體力為主。”而在后工業革命時代,這個問題發生了松動。我們的智力價值開始變得越來越重要了。畢竟,從體力的角度來說,工廠里的機器很多時候都能比我們做得更好。

同時,在體力驅動的時代,想要讓人在物理上做功的能力得以傳承,效率是非常低的,但在智力驅動的時代,通過教學的手段可以極大地加速社會的發展。舉個最簡單的例子,我們想讓一個小嬰兒獲得與成年人相等的體力,可能要喂養他超過二十年,但如果我們想傳遞一個知識、一件事的做法給他,可能只需要一天。

這時候,教育的價值就凸顯了。

也正因為如此,我們整個社會發展的驅動模式完全升級了,用“單車變摩托”來形容毫不為過。 發明摩托車和傳授擰摩托車的方法,變成了比賣力蹬自行車更重要的事情。

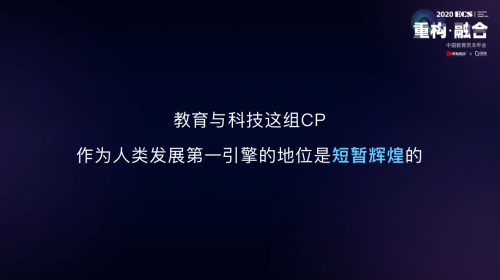

可以說教育與科技作為一組推動人類社會發展的“CP”,給我們帶來的成就數不勝數。只可惜好景不長,這種強力的驅動模式并沒有持續很久。到了十九世紀的末期,我們的教育就開始出現了一些小問題。

社會的知識總量的需求暴漲和教育資源供給不足,是幾乎所有教育問題的根源

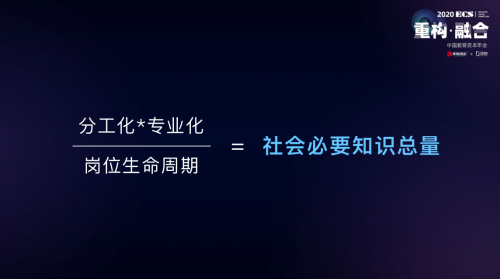

首先讓我們通過一個公式來看看步入工業文明之后,我們的社會到底需要多大的知識總量。

工業革命之后,人類進入工業化社會,那時候我們也獲得一個叫做”分工產生效能“的真理,但是這個社會一旦開始分工,每個分工的崗位深度也開始變得更深,知識的體量就會快速擴大,表面上是分工,本質上是做工序和知識體量的切割,再除以崗位生命周期,就帶來了社會的必要知識總量開始變得越來越大。

我們看這三個事情的趨勢:

第一:分工化是基本趨勢。直至到今天我們依然在這個進程之中,所以知識體量會變大;

第二是:專業化帶來更深的知識壁壘。任何切割出來的小專業,深度都開始變得越來越深,舉個例子,200年前,如果我想成為一個鐵匠,只需要找一個老師傅跟他學打鐵就可以了。但到了今天,打鐵這樣的事情幾乎不可能由單個人來完成。我們知道清華有一個很好的專業——鍋爐專業,我查了一下這個專業一共有9個很重要的學科,這9個不同的學科還分給不同的人來學習。也就是說,燒鍋爐這個事以前不過是打鐵的其中一道工序,而今天這一個工序開始變得極其復雜,這就是工業文明之后的教育現狀,我們想要參與社會分工這件事情,變得越來越難。

第三是崗位的生命周期會變短。

以上都在影響,社會必要知識總量在擴大,但我們反過來看供給端,卻進入了一個被迫的災難中,這就是“通用化轉向”。

通用化轉向指的是這個時期里,大學的專業設置都開始變成越來越通用的一種趨勢。我們拿香港來舉例(一束光里有這個內容)其實這就是由~導致的。而在社會需求擴張的過程中我們又遇到另一個問題:因為崗位的生命周期開始變得越來越短了,但專業建設的周期非常長,這個速度一旦跟不上之后,大學發現開這個專業不劃算,便開始集體商量向通用化轉向。如果說新大學運動的內核在于把宗教剝離出去,以應用為導向培養社會上有需要的人,那么“通用化轉向”則是把專業的設置從以應用為目的變為通用化。

教育也因此產生一個巨大的鴻溝,這個鴻溝就是——我們培養老師的速度是慢過崗位的生命周期的。

那么為什么培養老師的速度,或者說積累教育資源的速度無法無限加快呢?

首先我們不能把老師神話,或者說用一些比較漂亮的詞把老師標簽化了,諸如園丁、蠟燭、溫暖、愛之類。其實我們今天的人類老師,本質上就是在傳遞信息,他底下的學生在接受信息,當這個信息有效傳遞之后,教學過程就完成了。雖然表面上看只是信息的傳遞,實則信息傳遞的過程又是極其復雜的,其復雜性體現在微觀上各個學生實時狀態是不一樣的。如果當下的老師不是一個面向這多種狀態的實時信息生成系統的話,他錄個視頻讓學生回去看就可以了。人類教學過程中,老師不斷在做的事就是實時對學生當下的狀態進行建模,再基于當下建模生成信息,隨著信息生成效率越來越高,質量越來越高,也就構建出一個小白老師走向名師的路徑,很多名師、好老師聚集在一起,才又成為今天的教育資源。

然而這種資源的累計方式其實有著非常大的缺陷。

第一大缺陷是,人的數據計算能力嚴重不足。邏輯上來講,如果我今天是一位視力足夠好、大腦算力足夠強的“超級老師”,那就可以根據在場所有同學的不同學習狀態進行實時建模,以此快速訓練我自己作為一個好老師的教學能力提升。但現在顯然不行,因為沒有這樣的超級老師,我們的老師每一次只能盯一個學生,當學生迷茫地望著老師時,老師就會分神去想,這個學生是不是覺得我講得不好?這就會讓老師無法聚焦對教學模型的計算和教學模型的訓練。

另外一個就是模型難以持續升級。實際上我想講的意思是,如果一些老師到了退休年齡,那他們過去沉淀出來的教育資源幾乎全部到點清零。我經常開一個玩笑就是說,這件事情讓互聯網、科技行業的從業者,或者一些算法同事看到之后,他們會氣得拍桌子,因為這個東西叫“刪庫跑路”。一位好老師好不容易把一套教學模型訓了幾十年,訓完之后說把數據庫刪了吧,找個小年輕重新去建,那這種低效的供給模式和大爆發的需求模式顯然是無法匹配的。

無法完成的供給與需求的匹配,實際上是導致我們今天幾乎所有教育問題的根源。

我們要做的,是讓技術再一次推動教育發展,填補需求與供給之間的鴻溝。

我們今天重新假設一個問題,如果我們優質的高等教育持續地擴張,清華大學今年的招生量不是一年2000人,而是一年2000萬人,那我們今天討論的很多問題就沒有意義。但讓清華的招生量從2000人變成2000萬人,真的很難嗎?

其實我們要做的事情,就是讓科技與教育這對CP重新攜手,讓技術實際意義上地推動教育產業的發展。

我們討論過這樣的一個問題,當智能化、自動化的技術應用在開車這個領域,這個技術叫做無人駕駛。無人駕駛的本質是推動了駕駛能力的快速擴張,那會不會有無人教育?或者說它不叫無人教育,而是以自動化、智能化的方法給人類的教學能力加大超級杠桿,從而把供給的缺口填補上?

風變內部把這項技術命名為“認知機器”。

在介紹“認知機器”之前,我還是想先說說教育核心要解決的問題——簡而言之就是,我的腦子里有一個信息,或者說對某個事物形成了明確的表征,我要把對這個事物的表征能力系統性地賦予給你,把大腦里我的認知變成你的認知。

那我的認知怎么形成?按課本上講的,叫“人們獲得知識的方式有且只有兩種,要么是實踐要么是學習”。那既然知識通過實踐獲得,為什么通過學習可以讓知識獲取變得更高?那只能是因為,我們已經已經站在實踐的基礎上了。有沒有可能人類社會里面,犯過的錯不需要重復犯,積累認知的過程不需要重復再來,曾經走過的彎彎路,變成學習里面的最優解? 這就叫做技術的邏輯。

為什么教育成的本會這么高?其實也就是因為表達者對于知識的表達和接收者對于知識的接收這兩件事情的最優解不一樣。行業里經常有人說找厲害的專家教你來學,但好專家跟好老師是隔著十萬八千里的。因為好專家所掌握的能力是對于知識本身的表征和應用能力,但不代表他能把這個知識重新解構成一個解決方案,變成你大腦里建構這個知識的效率。

可怎么才讓這個認知傳遞過程的成本變得足夠低,還可以讓成功率提高、時間縮短呢?

這時候我們需要有一個中間件,這個中間件能極大完成這種信息的傳輸。認知機器就是這個“中間件”。

接下來我展開講講對認知機器實質的定義,這個定義很長也比較繞,叫做“沒有邊際成本地讓人的能力在單位時間里產生確定性的改變”,它包括了幾個要素。

首先是在成本控制端的促進作用。這個原理就類似于攝影機技術迭代之后,拍攝一部電影實際上沒有很長的邊際成本,或者邊際成本足夠低;

第二件事情是讓人的能力在單位時間里產生確定性的改變。如果我們不限定它的時間是“單位時間”,那人們想獲得一個能力幾乎是必然的,只要時間足夠長,犯足夠多的錯誤,就有可能長出這個能力;

然后“確定性的改變”,是說這件事情比較確定性的答案,這個條件是用來框出我們想象中這個技術大概長成什么樣子,或者說這個技術到底是以什么樣的方式呈現的。

我們今天為什么會有成人教育的逆向選擇現象、K12的競爭升級等問題,歸根結底還是教育資源的供給與需求之間的矛盾,是因為我們沒有一個特別良性的、解決供給的本質性解決方案。包括社會知識大生產,我們今天也沒有良性的機制,把每個人犯的錯誤和每個人積累的路徑全部統一收集起來。

而一旦這個事情變得“沒有邊際成本讓人產生確定性改變”為基礎的話,我們就可以想象知識幾乎等于一種超級資產,知識可以變成生產力。

建設一所“超級大學”,讓優質教育資源如水與電

其實國家關于教育已經有了一個很宏大的計劃,就是“構建終身學習的立交橋”。可能很久之后我們再回看今天的教育歷史,會覺得這個事情意義深遠,因為它是一個很重要的轉折和標志——學習變成人們生活中更常態化的一件事。

這有點類似于我進了一個新公司,入職培訓的時間剛開始都是固定的12天,但這個公司的發展速度越來越快,適應這個公司崗位所需的能力也越來越高,所以過去入職培訓從最開始的12天,會逐漸變成13天、15天。對應到我們的人生,“入職培訓”12年,后面不行再加一個高等的,再加個4年,不行再加個2年。但總有一天這個模型會崩潰掉的,就是因為我發現我學了12年、學了4年再學了2年,再出來之后發現我依然沒有辦法面對今天的生活,因為社會發展速度更快了,所以我們注定要開始把固定入職培訓,固定的工作這兩件事情嚴肅切割的模式完全給改變掉,變成更常態化的方案,就是一邊在公司工作一邊在公司學習。

現在我面試的時候,有的年輕人告訴我,“亮子,我來你們公司少給2000塊錢也可以,但是我要成長,我要學習。”人們的生活、學習、工作都會變得同等重要,學習不會再是一件階段性或者小概率的事情,而會變得越來越主流。為了找工作而去學習,會變成非常傳統的想法。這樣的社會發展范式下,教育對于人們生活的重要程度會相應的越來越高。有時候我討厭一些詞,比如互聯網+教育,我覺得這個詞低估了教育,好像教育跟金融、汽車是同等量級的概念一樣,其實完全不是!教育不僅僅是產業或者一個行業,教育更是人類生活的基礎設施,而且是最重要的基礎設施,這個詞語應該跟科技齊平,這是很重要的概念,重要到決定了我們的社會發展方式。

如果說200年前教育史上發生了非常重要的事情,叫做新大學運動,讓大學變成了今天的模樣,服務于每個人的成長,那我會覺得在我們有生之年,可能會見證教育史上更輝煌的轉折點,這個轉折點就是“超級大學運動”。

超級大學的內核就是教育和技術的再一次融合,認知機器的技術進一步普及到社會的毛細血管里來。它最重要的特性就是無邊界,不會限制你的年齡,不會限制你的能力,不會限制你想學的結果,你只需要說明白了自己想成為什么樣的人以及還缺乏什么知識,就能通過超級大學獲得你想要的知識,變成你想成為的人。聽起來是不是很科幻?我經常看科幻,我看很久以前的科幻,我發現人類社會的發展永遠比科幻更科幻,超出我們所能想象。

我甚至認為這件事情不會發生在特別久的以后,有人說至少需要五十年或者一百年,我認為大概只需要十五年的時間,和我國教育的2035年計劃的進程緊密相關。我也相信國家、教育行業、技術行業的從業者們都會更多地參與進來。一旦超級大學成為新的文明基建,我們就能讓真正的優質教育資源如水與電一樣,只要輕輕摸一個開關,這個燈就亮。我們的下一代,二十年后、三十年后、五十年后會身處其中,渾然不覺,那時候他們會有很璀璨的文明,就好像一百年前一樣。

那個時候的他們問:爸,你們那代人每天把一群人關在小屋子里面,用某種非常原始的方式去完成某種像儀式一樣的東西是什么呀?

我會說,這件事情叫做教育,而且還會伴隨大家十幾年。

謝謝大家!