- ABCD,海爾物聯網生態標準“四面出擊”

- 2020年09月23日來源:消費日報網

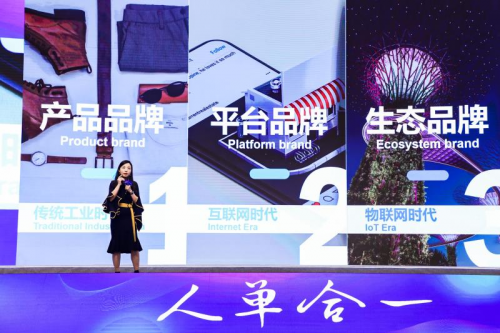

提要:伴隨著技術革命的不斷演進,從屬于時代之下的商業戰略也在以肉眼可見的速度發生改變,這之中,如果說傳統工業時代和互聯網時代,企業所聚焦的戰略重點在于“產品服務”和“平臺品牌”,那么物聯網時代,“生態”則成為了一個全新的衡量尺度。

物聯網時代的進一步發展,為技術領域帶來了“ABCD”的浪潮。

人工智能(Artificial Intelligence)、區塊鏈(Block

Chain)、云計算(Cloud)、大數據(Data)正在日益成為炙手可熱的新風口。

與此同時,伴隨著技術革命的不斷演進,從屬于時代之下的商業戰略也在以肉眼可見的速度發生改變,這之中,如果說傳統工業時代和互聯網時代,企業所聚焦的戰略重點在于“產品服務”和“平臺品牌”,那么物聯網時代,“生態”則成為了一個全新的衡量尺度。

9月20日,在青島盛大啟幕的“第四屆人單合一模式國際論壇”現場,凱度×牛津大學賽德商學院×海爾集團聯合發布了全球首個《物聯網生態品牌白皮書》(以下簡稱《白皮書》),就揭示了屬于物聯網時代的生態變革方向:

未來,企業要么選擇生態化,要么就只能被動地成為生態的一部分。

這之中,只有那些主動選擇擁抱生態,并在構建生態系統上取得了積極卓越成效的企業,才有機會被稱之為生態品牌。

相較于線性的商業組織,生態品牌的要求更為嚴苛,內部系統也更為生機勃勃——在用戶、生態方和品牌理想視角看來,生態首先是一個有機、開放、多元的系統,這一系統內部的分子之間構成了一種自發的協同關系,而不再僅僅是過往的供應鏈伙伴和產業集群聯合。

某種程度上,可以說,《白皮書》的出現,解答了人們對于這一全新組織范式最關切的兩個問題:

物聯網生態品牌如何成為新時代一眾品牌的“引領者”?

物聯網生態品牌的標準與定義又是什么?

而關于這兩個問題的回答,我們不妨借鑒前文中技術領域的“ABCD”論,通過以敏捷性(Agile)、生物適應性(Biological)、信任基石(Creditable)、責任與使命(Duty)為代表的新“ABCD”視角,來觀察這場屬于物聯網時代組織模式的蝶變。

Agile(敏捷性)

決定物聯網時代競爭的諸多關鍵因素里,“敏捷性”可能是最不可或缺的一個。

縱觀當前,競爭環境高度動態和不確定正在日益成為一種常態,不管是競爭對手的策略,還是顧客的需求,包括新技術的革新,一切都變化得太快,留給那些老態龍鐘、對外部變化反應僵化的企業的生存機會正在變得越來越少。

相較于傳統企業,物聯網生態品牌的優勢在哪里?

《白皮書》給出的答案之一,便是“敏捷性”,面對挑戰、機會和問題,生態品牌永遠具備著進行快速反應和靈活應對的能力。

這也是為什么,在《白皮書》中,“持續迭代的整體價值體驗”和“動態優化”被作為衡量生態品牌的重要標準,分別從用戶及合作伙伴兩個視角予以標的。

在用戶端,它要求生態品牌具備場景思維,能夠在精準洞悉消費者需求的前提下,通過雙方的持續交互,完成產品和服務方案的迭代優化;

而在合作伙伴角度,這一標準則描述了生態品牌內部成員的多樣性和優勝劣汰。

看似不同的表述背后,指向的卻都是一個原則——物聯網時代,生態品牌需要永遠“更快一步”。

對于這一步,許多杰出企業都曾提出自己的思考。

亞馬遜的創始人杰夫·貝佐斯是一個對“敏捷”有著過分追求的人。

他曾專門向所有顧客公開了自己的電子郵件,供消費者來信投訴,這些來信不僅會被他本人親自閱讀,還將被轉發給亞馬遜相關的員工,而接到信件的員工則會立刻行動起來,不僅要拿出解決方案,更要找出顧客投訴的原因,并將這些處理結果呈報給貝佐斯本人。

依靠著這種做法,亞馬遜保證了高速奔跑中的“變向”能力,并更進一步,成為了永遠快同行一步的敏捷型公司。

客觀來說,貝佐斯的這種做法值得稱贊,但是,提高一家公司整體的敏捷性,僅僅依靠CEO一個人的熱情是遠遠不夠的。

物聯網時代的考驗并不是針對CEO個人的考驗,而是對企業組織的整體考驗。它要求一個企業時刻保持著對用戶需求的敏感,和對變革自身的積極。

相較于一個優秀的領導者,組織內部的活化和驅動力顯然還要更為重要。

這方面,海爾首度開創的“人單合一”模式,即是物聯網生態中組織重塑的一大成功體現。

在海爾管理層的視角下,企業如要保持對市場敏銳的洞察力,就要讓發掘市場機會的工作不再局限于企業高層或個別部門,而是讓“人人皆觸點”,讓每個人都變成企業的傳感器,主動自發地尋找市場機會和滿足用戶需求,同時還要盡可能地縮短決策鏈,打破原有的組織內部壁壘,保證發現機會后能夠快速行動。

“人單合一”模式做到了這一點,相較于一般的組織形式,這一模式最大的特點在于能夠“自組織、自驅動、自增值、自進化”。

某種程度上,這一模式的誕生,離不開海爾對于傳統管理思想的顛覆性成果——對于獨立決策權、用人權和薪酬權的下放。

借助于對用人權的下放,海爾的員工實現了從“打工者”到“企業合伙人”的角色轉變。在此基礎上,獨立決策權和薪酬權的下放,則更進一步帶來了管理模式從“管控”到“賦能”的進化,在海爾“人單合一”模式的指導下,薪酬激勵來自用戶評價、用戶付薪,而不是上級評價、企業付薪。

在那之外,這一系列以“合伙人化”、“網狀化”、“賦能化”及“利益共享化”為核心的組織重塑,也隨之構成了海爾作為生態品牌,在物聯網時代時刻保持“敏捷”和“活性”的基石。

Biological(生物適應性)

物聯網時代,“生態”這一概念之所以被反復提及,就在于其不斷適應環境,并完成自主進化、自主生長、自我修復和自我凈化的能力。

這一過程中,首要的問題也隨之顯現:

適應性真的是能夠變革出來的嗎?一個壁壘森嚴的企業組織,如何能夠長久保持對外界環境變化的積極適應,并長期生存?

對于這兩個問題,《白皮書》給出的答案除了前文中所提到的敏捷性,還有以“開放多元”和“協同共享”為代表的組織邊界的進化。

正如海爾集團董事局主席、首席執行官張瑞敏先生經常比喻的那樣,商業生態就像是一個小型的亞馬遜熱帶雨林,這里有降雨、溫度、地形、氣溫等等因素,由此組成的體系下不僅涵蓋了雨林中的所有生物,還在不斷創造、衍變著全新的物種。

從這個角度來說,高度的生物適應性同樣指引著物聯網時代組織變革的潮水方向。

正如作為生命體重要組成部分的細胞壁,萬千年來不僅承擔著保護細胞內部成分的職能,同樣維持著生命體同外界之間的氧氣、能量吸收。

這種生物適應性,反映在生態組織中,則是邊界的高度滲透性,一方面,它要求組織體內部的資源、創意、信息能夠暢通無阻的穿越組織的水平和垂直邊界,另一方面,它也要求外界的信息、能量可以順利穿越組織的外部邊界,從而使企業能夠同外部環境融為一體,并隨之表現出高度的環境適應能力。

除此以外,自然生態為生命體成長提供了水、陽光、空氣等必要元素,物聯網生態品牌也應該為生態內的合作伙伴提供一些公共資源或通用的基礎服務,以幫助它們降本增效、快速成長。

這也是物聯網生態品牌相較于過往孤立企業的優勢所在。

這里共享的資源和服務可以有多種類型,既可以是底層技術、數據資源,也可以是組織 、運營

、營銷等通用的商業能力。具象化地理解這條路,我們不妨從海爾智家的HOPE(Haier Open Partnership

Ecosystem)創新生態平臺一窺究竟。

作為海爾智家2009年便開始搭建的線上平臺,如今的HOPE已經發展成為全球智慧家庭領域最大的創新平臺:鏈接超過12萬名專家、涵蓋了100多個技術領域、15個以上的行業。作為一個開放平臺,HOPE平臺依托專家社群和政產學研金服用的生態社群,編織了一張創新的網絡,并更進一步,在創意、需求、技術的流通中,實現了組織邊界的進化,和組織整體生物適應性的提升。

Creditable(信任基石)

對于企業來說,打造一個生態品牌需要什么?

光是關于這一點的討論,就足以醞釀出一面書架的管理學書籍。

而從用戶視角看,生態品牌的創立其實非常簡單,它只需要構建一塊能夠讓消費者時刻保持信任感的基石。

這也是為什么,《白皮書》選擇把“成為品牌的終身用戶”作為生態品牌的重要標準之一。

在生態品牌中,信任潤滑著組織結構之間的摩擦,而在消費者眼里,信任的存在簡化了消費環節,鑄就了品牌忠誠度。

社會學家弗朗西斯·福山在逐一分析了美、法、德、意、日、韓及中國的文化活動和經濟特色,詳盡而細密地考察了傳統在各國經濟生活中扮演的角色后,得出過一個結論:

經濟行為是社會生活中至關重要的一環,它由各種習俗、規則、道德義務及其他各種習慣連綴在一起,塑造著社會。這之中,一個國家的繁盛和競爭力是由某一普遍性的文化特征所決定的,即社會本身所固有的信任程度。

而對于物聯網時代的生態品牌來說,信任是繁盛和競爭力的基礎,它嵌入在組織中的各種規則、制度、文化規范之中。

和傳統的機械式組織不同,生態品牌包含了各種各樣的參與主體,各個主體之間不是靠傳統組織的權力和命令來約束,而主要是依賴價值契約來進行約束。契約是剛性的,是硬實力;而信任則是柔性的,是軟實力。契約與信任構成了生態品牌運轉的兩大機制,剛柔相濟,缺一不可。

某種程度上,以信任基石為代表的經營密碼,同樣也是海爾構建物聯網生態品牌的重要組成元素。而這一來之不易的信任感,則是源自于他們始終“以用戶為中心”,不斷致力于為用戶構建“個性化且持續迭代的整體價值體驗”的發展理念。

在海爾,用戶不是一次性的交易者,而是深度參與的“價值共創者”,是品牌的產消者、首席體驗官和首席推薦官。

以海爾集團旗下的日日順物流為例,區別于聚焦單品、追求送貨速度的傳統物流模式,疫情期間,日日順物流打造了全民宅家健身活動“日日順物流陽臺馬拉松”,這一物流根據用戶在健身、出行、居家等不同場景中的實際需求,在為用戶提供“按約送達,送裝同步”的物流服務基礎上,提供全流程個性化的場景物流解決方案,并通過體驗、展示、推薦、反饋等一系列流程,實現了和用戶之間的高度信任和粘性。

伴隨著以高體驗度、高共創度、高推薦度、高關聯度為代表的“四高”的構建,未來,海爾這一物聯網生態帝國無論延展的多么龐大,都將在茫茫的商業海洋中擁有一塊抵抗風雨的錨點。

Duty(責任與使命)

在那之上,如果說物聯網時代下的生態品牌是一片生機勃勃的蔚藍海洋,那么,使命與責任則是這片海洋上唯一點亮的“燈塔”。

除了驅動組織之外,物聯網生態品牌作為一種包羅多方的品牌范式,在更宏觀的社會層面也將產生長期而深遠的影響。

因此,在最后,我們仍需要回答一個最根本的問題,即物聯網生態品牌對于社會的價值和影響究竟是什么?換而言之,物聯網生態品牌能夠承擔什么樣的社會責任?又將為我們構筑一個怎樣的社會?

這也正是《白皮書》中所重點強調的:“品牌承載為社會創造價值的使命。”

斯坦福大學著名管理學家吉姆·柯林斯,在深入調研了各個行業近百家優秀公司后曾經得出過一個結論:每一個高瞻遠矚的公司,都有著區別于利潤之外的責任和目標。

對于物聯網時代的生態品牌來說,這一結論或許同樣成立。

二者給予創業者們追求夢想的方向感,也定義了生態品牌的核心規則。它們是生態文化中最為核心的模因,是生態系統中所有元素的融合劑,更是生態品牌成長的發動機。

如果一個生態品牌里的創業企業和參與者們沒有共同使命,它們將會是一盤散沙,不可能形成生態系統整體的競爭力。

這也是許多領導者在打造生態品牌時所擔心的,他們害怕數量眾多的小微企業不能形成戰略上的合力和系統,反而分散了企業的資源,使之喪失了戰略優勢。

要避免這一現象,最好的辦法便是借助企業一致認可的責任和使命,將之內化為生態整體的價值觀。

這些價值觀可能是“致力于研究與創造,始終走在時代的前列”的豐田綱領;

也可以是“為世界帶來快樂”的迪士尼愿景;

亦或是“致力于改善人們的生活、推動社會經濟發展”的海爾理想。

而對于物聯網生態品牌來說,這一使命可以被歸結為一句話:“增值共享,共贏共生。”

所謂增值分享,是指所有生態參與方均可分享在生態合作中獲得的增量或溢價。在物聯網生態品牌中,生態各方聯合共創,共同將蛋糕做大,同時也按照實際貢獻的大小分享“蛋糕做大的部分”。

共贏共生則是增值分享背后的核心思想。只有確保生態各方在合作共創的過程中都能公平地獲益,生態才能持續、健康地發展壯大。

回歸海爾自主構建的場景品牌“三翼鳥”。

長久以來,智能家居行業的競爭停留在“零和博弈”,品牌企業以自有產品鏈為主,優質資源很難入局。海爾認為,優秀企業的商業生態系統都應該是共生、互生和重生。基于此,“三翼鳥”創建的是一個合作方共創共贏的開放平臺,將各領域、各行業、各品類合作伙伴鏈入智家體驗云平臺,共同打造爆款場景服務用戶需求,實現開源增收、共創共贏。

截止目前,這一平臺借助于同跨領域、跨行業、跨品類的優質合作伙伴的聯手,已經具備了超過2萬余款組件、300+場景方案、200余種服務,并可根據用戶需求的指數級裂變,滿足個性化的智慧家庭全場景需求。

而借助于海爾的一系列舉措,以及綜合此次《白皮書》中的用戶和合作伙伴視角,我們可以得出物聯網生態品牌的最終定義:

物聯網生態品牌是通過與用戶、合作伙伴聯合共創,不斷提供無界且持續迭代的整體價值體驗,最終實現終身用戶及生態各方共贏共生、為社會創造價值循環的新品牌范式。

可以預見到的是,伴隨著此次《物聯網生態品牌白皮書》的發布,還將有更多的企業和平臺,在認識到生態品牌之于物聯網時代的重要意義后,積極投身于生態的“熱帶雨林”之中,并成就更獨特的價值。

曾經,在張瑞敏的眼里,海爾的未來,就是要圍繞用戶這顆“恒星”,打造出一個無限的“星際生態”,并借此照耀物聯網時代的各個角落。

而如今,伴隨著越來越多星系的點亮,屬于物聯網時代的“宇宙”,正在有幸收獲屬于它的光明未來。

轉自 《財經無忌》