- Nat Genet | 黃三文院士高度評價北京大學現代農學院西瓜馴化史研究

- 2024年08月01日來源:中國網

提要:西瓜(Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai)是世界各地種植的重要經濟作物。栽培西瓜,即使是從不同的地理區域采集的,通常也表現出較低的遺傳多樣性。西瓜基因庫中重要性狀遺傳多樣性的缺乏已經成為阻礙西瓜改良的瓶頸,并導致人們將注意力轉向西瓜作物野生近緣(CWRs)遺傳變異的表征和利用。

西瓜(Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai)是世界各地種植的重要經濟作物。栽培西瓜,即使是從不同的地理區域采集的,通常也表現出較低的遺傳多樣性。西瓜基因庫中重要性狀遺傳多樣性的缺乏已經成為阻礙西瓜改良的瓶頸,并導致人們將注意力轉向西瓜作物野生近緣(CWRs)遺傳變異的表征和利用。除了C. lanatus, Citrullus amarus和Citrullus mucosospermus外,西瓜屬還包括6個額外的物種,它們是半野生的,在當地收獲其可食用的果肉或種子,而其余的西瓜屬物種表現出獨特的適應性狀,這對遺傳增強和理解西瓜進化至關重要。

2024年7月8日,nature genetics在線發表了北京大學現代農業科學研究院題為“Telomere-to-telomere Citrullus super-pangenome provides direction for watermelon breeding”研究結果,研究利用T2T基因組、轉錄組、代謝組技術手段,建立了西瓜的泛基因組,同時基于基因分析結合代謝組學結果,對于西瓜苦味、甜味、色澤、種子大小、果實成熟等各個性狀進行馴化分析。

研究結論:

1.獲得27個代表性品種的T2T基因組,結合G42基因組信息,構建西瓜屬的泛基因組,本研究構建的泛基因組是封閉類型的;

2.核心基因和非必須基因在基因組和物種的分析表明西瓜基因組具有高度可塑性;

3.SV變異分析表明栽培西瓜的遺傳多樣性很窄,野生西瓜的遺傳多樣性更大;

4.西瓜進化分析表明在栽培西瓜的譜系中,除了cordophanus之外,還可能存在其他祖先。

5.馴化過程中的基因分析表明西瓜中與糖和顏色相關的基因存在同步馴化,苦味、糖、色澤相關的基因表達量與相對應的物質含量直接相關。

研究結果

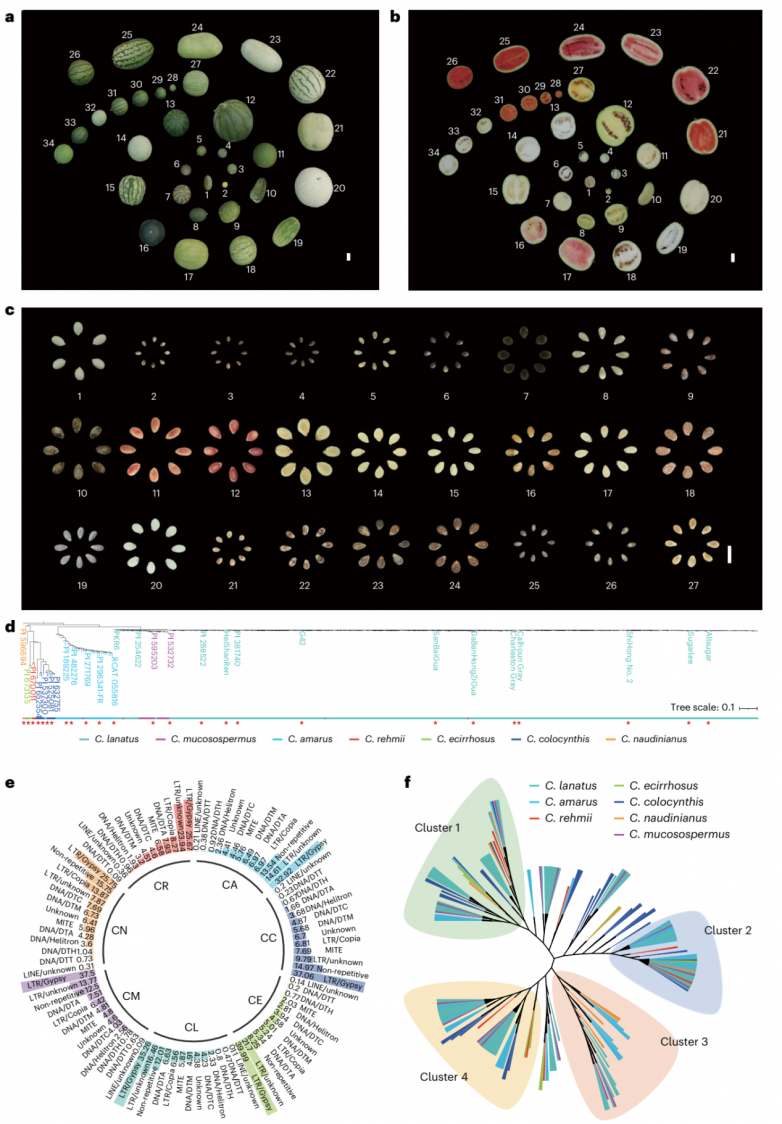

1.來自7個屬的27個不同品種西瓜的T2T基因組裝

為了創建一個代表整個西瓜屬遺傳多樣性和基因組結構的超級泛基因組,根據429個品種的系統發育關系和地理分布,戰略性地選擇了27個具有代表性的品種(圖1a-c),包括一個具有T2T無間隙基因組的品種(圖1d)。該組包含所有7個瓜屬,27個材料的表型高度多樣化(除各種屬的代表性品種外,還收錄了一些抗病品種)。

圖1.西瓜遺傳多樣性和表型

對每個品種的基因組進行重新組裝,最終獲得了27個具有代表性的T2T基因組,Circos和點陣圖所示,新組裝的基因組與先前發布的G42基因組表現出良好的共線性。最終組裝的基因組大小在361.3 Mb到413.6 Mb之間,平均為375.2 Mb。此外同時組裝了27個西瓜材料的葉綠體和線粒體基因組,它們的平均長度分別為156.9 kb和622.2 kb。為了進行基因注釋,對西瓜不同發育階段的多個組織進行了RNA測序,平均每個基因組預測了24,698個蛋白質編碼基因。總之,這些全面的泛基因組組裝和伴隨的基因資源為西瓜生物學和育種工作中全基因組基因庫的進一步探索和利用提供了堅實的基礎。

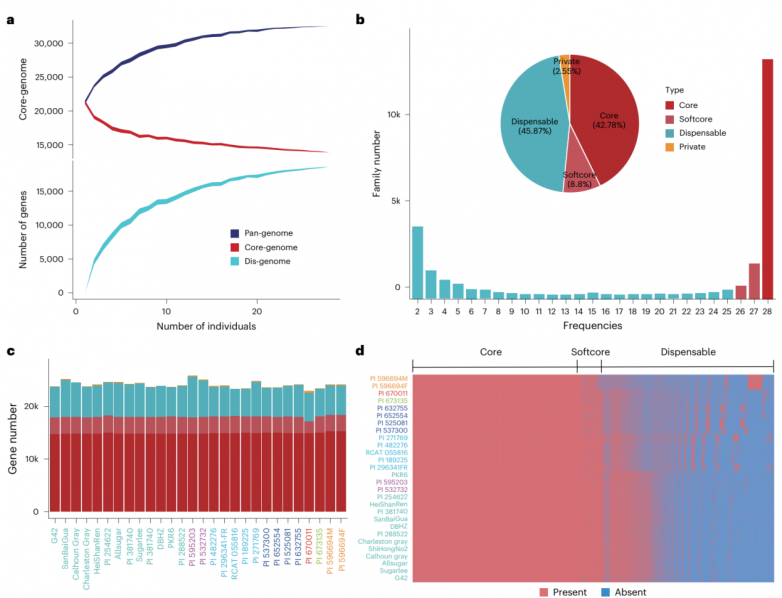

2.西瓜超泛基因組的構建與分析

為了探索該家族的基因組景觀,基于28個品種的存在-缺失變異(PAV)建立的系統發育樹接近于先前使用單核苷酸多態性(SNP)對西瓜屬進行的分類。通過觀察每次添加新基因組時泛基因組、核心基因組和必要基因組基因數量的變化來估計入選的代表性(圖2a)。模擬分析隨機化西瓜品種的順序表明,本研究構建的泛基因組是封閉的(圖2a)。28份材料的泛基因組大小約為單個基因組的1.5倍,相對于栽培西瓜增加了11225個基因家族。與其他的研究相比,該全基因組新增了8,736個基因家族,其中4,913個基因家族來自C. rehmii, C. ecirrhosus和C. naudinianus物種。

總體而言,每個基因組中平均有42.78%核心基因、8.80%軟核心基因、45.87%非必須基因和2.55%特有基因(圖2b)。非必須基因和特有基因是物種間表型多樣化的主要原因。核心基因和非必須基因在基因組(圖2c,d)和物種之間的存在-缺失分布導致基因PAV差異高達40%左右,表明西瓜基因組具有高度可塑性。

共有96.3%的核心基因和88.0%的軟核心基因含有帶注釋的InterPro結構域,顯著高于非必須基因(55.6%)和特有基因(32.4%)。核心基因的平均表達水平明顯高于非必須基因和特有基因。核心基因的核苷酸多樣性(π)低于非必須基因。這些結果共同支持了核心基因參與基本生物過程的前提,非必須基因表現出更大的遺傳變異,可能在環境適應中發揮作用,而特有基因可能在決定個體物種形態特征方面發揮重要作用。

圖2.28份西瓜材料的全基因組和核心基因組分析

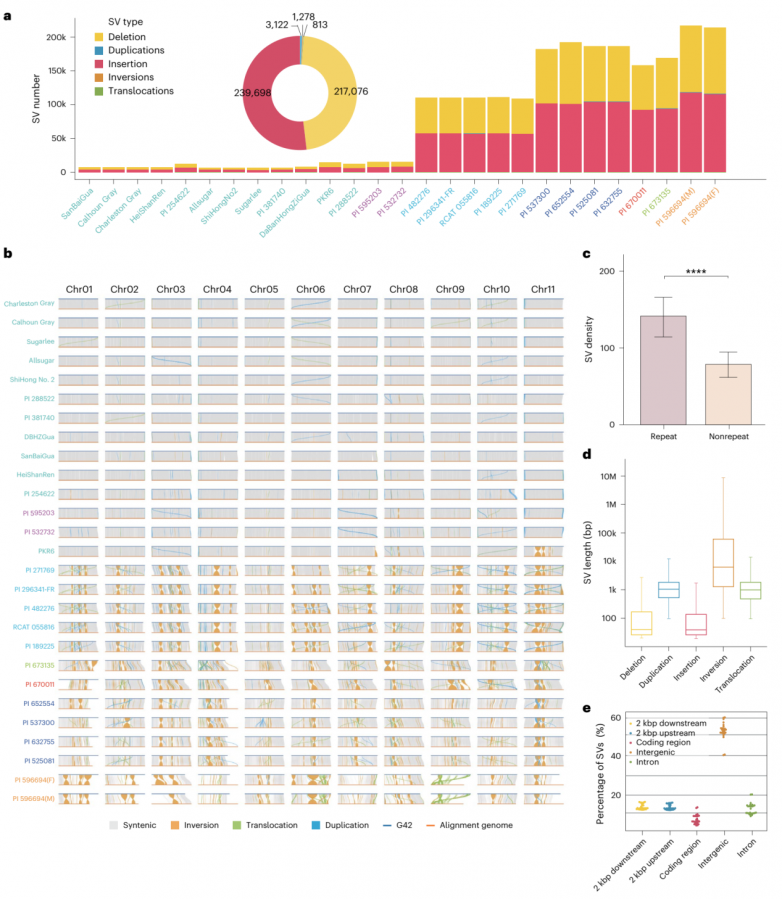

3.SV鑒定和基于圖譜的基因組

與SNPs相比,SV對基因組多態性和功能基因變異的影響更大。通過將27個新基因組與G42參考基因組比對,將>20 bp的SV分為缺失、插入、重復、倒位和易位5類。所有461,987個非冗余SVs包括217,076個(46.99%)缺失,239,698個(51.88%)插入,3,122個(0.67%)重復,1,278個(0.28%)倒位和813個(0.18%)易位(圖3a)。當這些數據與G42進行比較時,平均鑒定出81,132個SV(范圍從6,390到217,199)。這些SV平均影響150 Mb的基因組序列(范圍從9.93 Mb到364.5 Mb)。為了驗證SV鑒定的準確性,對57個平均長度為26418 bp的大SV進行PCR擴增驗證,其中包括31個缺失和26個插入。通過繪制所有組合變異及其與參考基因組的共線性,建立了一個全面的SV圖譜。這一圖譜揭示了栽培西瓜的遺傳多樣性很窄,但野生西瓜的遺傳多樣性明顯更大(圖3b)。

西瓜中的SV往往富集于重復DNA區域以及缺失和插入類型(圖3c,d),這一模式與之前對大豆的研究一致。分析發現平均27.5%的SVs與基因的上游或下游2 kbp區域重疊。平均7.5%的SV引起了氨基酸編碼的變化,這可能有助于基因功能的多樣性(圖3e)。這些發現表明,在栽培西瓜及其近緣種的進化過程中,超泛基因組中的SV反映了較大的結構變化,可以加深對瓜類進化的基因組和表型變化的認識。

圖3.西瓜28個基因組的遺傳SVs分布情況

4.西瓜的物種分化和起源

染色體重排對理解適應和物種形成具有重要意義,因為它們在相關物種之間形成了基因流動的障礙。鑒定并驗證了西瓜屬種間三種主要的染色體重排(圖4a,b),與其他三種瓜類(C. lanatus, C. mucosospermus和C. amarus)相比,在C. colocynthis中發現了涉及chr01和chr04的染色體間重排。這些染色體結構的改變可能會導致生殖隔離,影響雜種育性,減少種間重組,最終導致瓜類分化。為了研究西瓜三維基因組在不同物種間的保存和變異,利用50 kb分辨率的矩陣對A和B區室進行了鑒定。結果表明,A和B隔室在西瓜物種中相對保守。據報道,A區室和B區室的變異與基因組SVs密切相關。在不同類型的SV中觀察到4.5 Mb倒置的變化,導致A和B室的變化。

以前的報道認為西瓜的祖先可能是C. lanatus subsp. cordophanus,產于非洲東北部蘇丹的一種野生西瓜。分析發現野生西瓜(C. amarus)和栽培西瓜(C. lanatus)之間的SVs呈爆炸性增長。相比之下,C. mucosospermus與栽培西瓜的SVs無顯著差異(圖3a)。在C. lanatus共鑒定出362個SV,其中33個遺傳自C. mucosospermus,68個遺傳自 C. lanatus subsp. Cordophanus,有200個在C. mucosospermus和C. lanatus subsp. Cordophanus之間共有(圖4c)。

在基因組圖譜上顯示栽培西瓜基因組及其兩個可能的祖先中的大片段倒位(圖4e)。在C. lanatus中檢測到的倒位是從C. lanatus subsp. Cordophanus和C. mucosospermus中繼承來的。在C. lanatus中識別的一些結構變異(SVs)不僅從C. lanatus subsp. Cordophanus繼承,還從C. mucosospermus繼承,這表明在栽培西瓜的譜系中,除了cordophanus之外,還可能存在其他祖先。

圖4.西瓜品種的分化和馴化西瓜的起源

5.西瓜馴化過程中基因的得失

在西瓜馴化過程中,基因的獲得和損失有助于使與抗病、糖積累和果肉著色相關的基因多樣化。利用單拷貝同源基因對各種西瓜屬和相關葫蘆物種進行比較分析,揭示了它們的分化時間,C. naudinianus大約在1675萬年前(Mya)分化,而C. lanatus和C. mucosospermus最近的分化事件發生在0.76 Mya左右(圖5a)。值得注意的是,在西瓜進化和馴化過程中,丟失的基因多于獲得的基因(圖5a),這說明在馴化過程中存在一些基因變化。

PKR6是由種間雜交而成的多抗病自交系,PKR6的基因組圖譜信息如圖5c所示。在1號染色體的5cm區域發現了一個QTL qfon1.1具有對Fon 1小種的抗性。將PKR6基因組QTL區域序列與易感品系G42的基因組進行比對,將QTL縮小到一個小區域(364 kb)。PKR6對Fon2小種的高抗性(圖5d)使其成為比CWRs更好的選擇,用于對優質西瓜的漸滲抗性。PKR6的發展表明,利用現有的基因組信息,可以有目的地將丟失的抗性基因整合到精英系中。今后的工作重點可能是將C. naudinianus、C. ecirrhosus和C. rehmii的抗性基因導入到優良西瓜品系中。

栽培西瓜最顯著的收獲是甜度和果肉顏色。拷貝數變異(CNV)分析顯示,TST2基因(ClG42_02g0107100、ClG42_02g0107200)擴增導致糖積累,LCYB基因(ClG42_04g0042900)堿基改變導致西瓜果肉著色(圖5e、f)。分析還表明,TST2與LCYB- GG的重復拷貝與TST2與LCYB- TA的單拷貝之間存在很強的相關性(P = 3.5 × 10?5)(圖5),表明TST2和LCYB在西瓜馴化過程中同時被馴化。此外,高水平表達的色質體磷酸鹽轉運體ClPHT4;2 (ClG42_10g0214700)被發現是果肉著色所必需的,與野生西瓜相比,栽培西瓜的糖和植物激素信號介導ClPHT4;2轉錄的模式不同。這表明TST2基因的拷貝數可能是調節糖信號通路的閾值開關,從而調控ClPHT4;2的表達,導致西瓜糖積累和果實著色的共選擇。重新引入失去的抗性基因、了解糖積累和果肉顏色的共同進化對有效的西瓜育種計劃至關重要。

圖5.西瓜馴化過程中的基因擴增和收縮分析

6.SV基因在進化和馴化中的作用

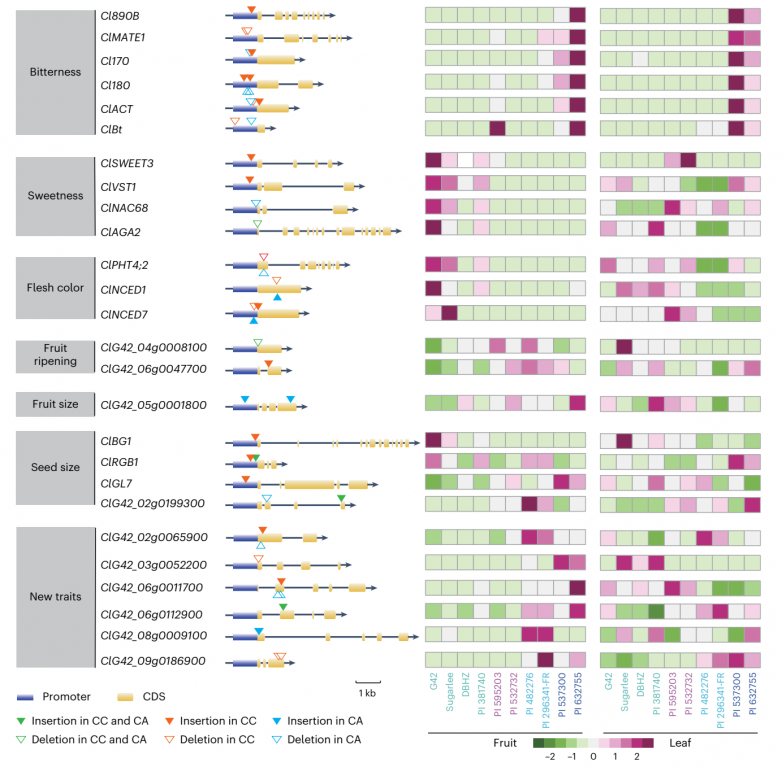

據報道,選擇影響了西瓜果實的一系列農藝性狀,包括苦味、含糖量、果肉顏色、形狀、成熟度和種子大小。為了研究與這些性狀相關的基因是否受到環境和/或人類選擇的影響,對C.colocynthis、C. amarus、C. mucosospermus和C. lanatus的啟動子和CDS中的SVs進行了掃描。結果發現,功能基因的SVs在C.colocynthis和C.amarus中存在,而在C.mucosospermus和C.lanatus中不存在,這表明這些SVs可能在物種形成和馴化過程中被選擇了。SVs在功能基因中通常位于啟動密碼子的上游,一些位于編碼區(圖6)。分析發現基因表達可能是受SV影響,然后導致一個或多個農藝性狀變化,此外果實甜度、苦味和果肉顏色相關基因的SVs與不同品種果實的表達模式一致(圖6)。

西瓜果實的一個重要性狀馴化是失去苦味。如前所述,從西瓜中分離出的主要苦味化合物是CuE,據報道,CuE存在于野生西瓜的根和果實中,而只存在于栽培西瓜的根中。在西瓜屬植物中,CuE的合成受到組織特異性調節因子的差異控制。雖然有報道稱ClBt (ClG42_01g0033300)是一種果實特異性葫蘆素調節劑,可以在西瓜果實中啟動CuE生物合成途徑的第一步,但它在葉片中的表達似乎高于果實,在大多數品種的果實樣品中幾乎為零表達。此外,在C. colocynthis和C. amarus中分別鑒定出位于ClBt起始密碼子上游941 bp和247 bp的6 bp和18 bp缺失(圖6)。除此之外,Cl890B (ClG42_01g0153000)、Cl170 (ClG42_06g0015500)、Cl180 (ClG42_06g0015600)和ClACT (ClG42_06g0015800)也參與CuE的生物合成途徑,ClMATE1 (ClG42_01g0153300)與CuE在西瓜中的轉運有關。在C.colocynthis的啟動子區或CDS區檢測到SVs,在C. amarus中檢測到的SVs較少。這5種苦味基因的表達量在C.colocynthis中最高,在C. amaru中急劇下降,在C. mucosospermus和C. lanatus中幾乎不表達,表達水平與CuE含量呈正相關(圖6)。

與葫蘆素含量降低相反,栽培西瓜果肉中的糖和色素積累較多。TST2的CNV和ClSWEET3 (ClG42_01g0006000) 、ClVST1 (ClG42_02g0044600) 、ClNAC68 (ClG42_03g0079100) 和ClAGA2 (ClG42_04g0035700)的SV在遠親種C.colocynthis和C.amarus中出現,遠親種C. mucosospermus和馴化的C. lanatus中沒有檢測到(圖6)。上述基因在地方品種的果實中表達較少,在C. colocynthis、C. amarus和C. mucosospermus的果實中幾乎檢測不到。ClbZIP1和ClbZIP2兩個轉錄因子感知到糖含量升高,結合到ClPHT4;2啟動子區域的ABA -responsive element (ABRE) motif上,ClPHT4;2被上調,導致西瓜品種中類胡蘿卜素積。C. colocynthis和C. amarus的ClPHT4;2的CDS區分別有6 bp和12 bp的缺失(圖6)。果肉顏色與基因表達呈正相關,ClNCED1 (ClG42_01g0254100) 和ClNCED7 (ClG42_07g0105300) 也是如此(圖6)。

與馴化過程中苦味、含糖量和果肉顏色或減少或增加不同,不同品種間果實形狀、種子大小和果實成熟的表型存在差異。在馴化過程中,果實形狀由小到大再到略小,種子大小也有變化(圖1a-c)。盡管已被報道的基因表達模式與果實形狀和種子大小性狀相關,但它們與SV的外觀并不一致(圖6)。兩種果實成熟相關基因的SVs均存在,但在四種中表達不一致(圖6)。馴化的過程是復雜的,SV只是影響瓜類間變異的因素之一。

研究思考

本研究最終通過構建27個代表性品種西瓜的泛基因組數據,從中獲取得到西瓜苦味物質、甜味、色澤、抗病的馴化與基因組SV變異相關,而種子大小、果實形狀、果實成熟度則與SV關聯性較小,這些結果都可以為西瓜育種提供高效的篩選思路。在研究中同樣引入代謝組學技術手段對與苦味物質、甜味、色澤等性狀相關的代謝物進行檢測,這些物質與基因的表達直接相關,這也表明在育種過程中很多性狀的表現最終都是通過物質積累或減少來達到的,因此在育種中引入代謝組學技術,不失為一種高效的輔助手段。

與國內專家們的研究腳步保持一致,我們也步履不停,在2024年上半年我們已經完成了植物廣泛靶向?代謝組產品的升級,本次升級主要包括3個方面:

1.數據庫升級:本次升級主要增加的為次生代謝物,數據庫目前包含35000+物質,其中33000+種均為次生代謝物;

2.檢出升級:檢出有了顯著的提升,目前植物廣泛靶向?代謝組的最高檢出可以達到4000個物質,Level1平均可以達到600+,最高可到900+;

3.分析升級:MetMapTM的分析已經升級到V2.0版本,包含有60條代謝通路,相較于V1.2版本新增30條通路,通路覆蓋黃酮、萜類、生物堿、香豆素等次生物質通路,升級后的MetMap通路為KEGG擴展了2800+種新物質;

歡迎老師們咨詢~