- 傳家壺設計師吳冬:在快節奏的時代慢下來,用極致造物守住生活本味

- 2023年11月01日來源:南方企業新聞網

提要:最高售價近萬元、一年銷量10萬把、被譽為“壺中愛馬仕”、攬獲多項國際大獎……一款結合中式美學與極致選材、用顛覆式設計打造的高端保溫壺——傳家壺,出道即巔峰,收獲了業界與消費者的一致好口碑。

最高售價近萬元、一年銷量10萬把、被譽為“壺中愛馬仕”、攬獲多項國際大獎……一款結合中式美學與極致選材、用顛覆式設計打造的高端保溫壺——傳家壺,出道即巔峰,收獲了業界與消費者的一致好口碑。

這一款取得巨大成功的壺,誕生于深圳蛇口一個商業園區樓群腳下的“不二人文空間”。繞過一小圍青翠的紫竹,仿佛穿越了時空隧道:鋼筋水泥、大平面玻璃墻、射燈等空間元素構成了素雅的畫布;襯托著滿屋的舊器物陳設,民國的茶桌、明代的臂擱、清代潮汕的茶壺,上萬件器具一瞬間把人拉回到百年前那些陌生又熟悉的生活畫面。

傳家壺“造物者”設計師吳冬數千個日夜的匠心修行,便在此處凝結而成。消費品快速更迭的時代,設計師吳冬偏偏選擇“慢下來”,秉著追求極致的精神,用三年時間打磨出一款能傳承下去的壺,顛覆了行業對于國貨的想象力。

這件事,他已做好了一輩子堅持下去的準備。

設計師吳冬

“有件可以做一輩子的事情,你要一起嗎?”

爺爺的書桌,爸爸的工具箱,奶奶的集郵冊,外婆的石磨……舊時光都刻印在器物上,記憶著吳冬兒時的溫暖。他的父親曾是一名高中物理老師,會自己繞線制作收音機,連結婚的家具全都是自己做的。父親經常帶著吳冬觀察航模,各種物件精巧的結構,在兒時的他心中種下了一顆設計的種子。

吳冬講解傳家壺造物理念

從江南大學的前身無錫輕工業大學畢業后,吳冬走上了漫長的設計實踐之路。從電話機到無人機,從美容面罩到機器人,吳冬幾乎做遍了各類智能電器、工業產品。他主持設計的國內第一代智能音箱、金稻直發梳等產品,受到市場的熱烈反響。

在行業浸潤多年后,吳冬開始反思——什么樣的產品才是好的產品?產品的設計拿獎了不一定能獲得市場成功,獲得市場認可的是成功的商品,卻未必是好的設計。他認為,在消費類產品的大眾市場,為了獲得銷量,產品往往會過度迎合市場并誤導消費。

效率至上的時代,工業產品設計更迭速度極快,新產品不斷被更新的產品取代,其中大量的產品并非做了有利于用戶的創新,而僅僅是為了與其他同類產品有所不同。“以保溫杯產品為例,超市一角的貨架上,一排排的杯子讓人目不暇接,當中不少產品的外觀設計以及功能極為相似,并不能在產品定義、用戶體驗上有所創新,價格牌往往比產品本身更吸引人們的目光。”吳冬表示。

與時代主流“效率至上”似乎有些格格不入,吳冬是一個喜歡“慢下來”的人,保持著非必要不消費的生活習慣。有一次在路上看見一家裝修陳舊的慢食餐館,門牌上寫著:“慢食是一種生活態度,鼓勵每一個人認認真真、全心全意,花時間和用各種官能去慢慢地享受一頓美食,學習并支持這道美食背后的努力及傳統。”他仔細觀察,發現老板用的都是自己種的菜,除了油鹽不放其他增味料,立刻欣喜地發一個朋友圈。

圖源:吳冬朋友圈

對于許多寄托著人們生活情感的器物,吳冬遺憾地發現,一些祖祖輩輩打磨出來、曾經耳熟能詳的生活器物,在經歷了不斷的推陳出新、社會更迭之后,與國民記憶一同被時光掩埋。人和器物之間只剩用完即棄的關系,情感的鏈接已悄然不見。

一個想法在吳冬心中逐漸萌生:各個行業的國貨器物,其實都可通過用創新的設計讓其煥發新生命,不僅更符合當下的消費需求,還能一直流傳下去。

轉機發生在2016年。彼時,畢業于景德鎮陶瓷學院的孔洪強,剛剛深圳在不二人文空間創立東方生活方式品牌“學古”。“學古” 品牌致力于圍繞茶桌、餐桌兩張桌子的生態產品展開,打造具有東方氣質的日用器物。

兩位設計同行經常在這里飲茶、聊天,很快成為無話不談的知己。隨之,一個想法逐漸清晰起來:“技術越來越強大,但是產品設計要回歸人、尊重人,用感情連接人和器物。讓用戶真正愛上的產品,才有機會最后勝出。”

孔洪強與吳冬收集了不同年代的保溫壺

有一天,孔洪強帶著自己的想法找到吳冬,問道:“有個項目,做好了可以做一輩子,你要不要一起?”

吳冬隱約感覺到,某種苦苦等待著的機會似乎即將到來。他胸中涌動起一腔熱血,兩人一拍即合,隨后便有了傳家壺的誕生。一個凝結了“造物者”們日思夜想的國貨創作之旅,已經開啟。

堅持極致造物,三年磨一“壺”

保溫壺是停留在中國人記憶末梢的產品:喝熱水是中國人特有的生活方式,保溫壺代表了上一個時代的生活方式,“我們完全可以用現代的工藝,技術,給國人提供高品質的生活體驗,把傳統的保溫壺由易碎、易耗品,打造成具有國際標準的耐用品。”讓一個產品可以雋永綿長地流傳下去,這便是吳冬傳家壺理念的誕生。

傳家壺的設計靈感

這一次,為了追求一款能夠為自己代言的產品,吳冬賭上了自己的職業生涯。這是一個設計師和產品較勁兒、和自己較勁兒的漫長過程:

第一代傳家壺耗時三年才誕生,但由于對品質的追求遠超市場同類產品的水平,材料和工藝不能滿足要求,被一次次更換、回爐重造。

為了顯示溫度,有兩種選擇,電子溫度計和機械溫度計,在經過測試對比后,吳冬選擇了更持久耐用的機械溫度計。為了讓機械溫度計有更好的觀看和使用體驗,吳冬決定嘗試結合腕表工藝,而這一嘗試就是一年時間。創新需要付出代價,但這個代價是值得的,不但給消費者提供了前所未有的體驗,也給行業帶來了啟發。

傳家壺的壺口有著復雜的結構,為了實現這一結構,同時達到舒適的操作體驗,最初選擇了食品級工程塑料。但吳冬發現,工程塑料使用壽命達不到預期,經過多次對比,決定改用合金,又經反復的壽命測試,最終選擇了醫用級不銹鋼。

傳家壺

由于壺口采用了金屬材料,熱量散失比普通塑料壺口快,為了減少熱量流失達到國家標準的保溫效果,必須在整體的結構、材料、工藝上“無所不用其極”,不斷挑戰行業極限。

為了讓雙層真空的金屬內壁達到更好的保溫效果,廠家要用棒狀工具伸進內膽將其壓薄。厚度達到0.15毫米時,吳冬不滿意,還要冒著巨大的壓力繼續壓薄,之后壓到0.13毫米,再到薄如一張A4紙的0.1毫米,都是對行業工藝極限的顛覆。

但吳冬此時的目的并非顛覆行業,“其實就是你要說服自己,工廠的工程師說的不可行并不是真正的不可行,還可以換個思路,不行就換個工廠再試試——就是在我認知內始終不滿意,一次次硬著頭皮去磨罷了。”

數千個日夜里,吳冬沉下心來,用100多道現代精密制造工序,將傳家壺的內部的80多個零件制作、升級完成。一個小小的零件的變動,其背后都凝結著吳冬對極致與卓越的追求。

極致選材帶來的還有極高成本:一次選材的變動、一個尺寸的微調,投入就上去了。例如,組成壺口的幾個大零件,因為反復試制,整套結構推倒了至少三次;光是壺口的試制的時間加起來都大半年,報廢的模具成本達到幾十萬。

產品的研發成本和研發周期遠超預期,投資方逐漸失去信心,甚至幾次動過將項目腰斬的念頭。這一次,作為最佳拍檔的孔洪強扛下了所有,憑借對吳冬的無條件信任,擺事實講道理,重新建立其他伙伴對項目的期待和信心。

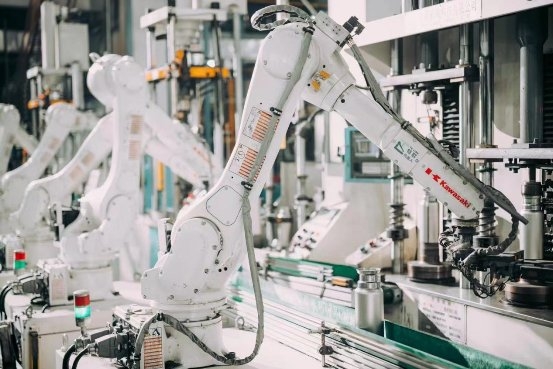

傳家壺的生產工廠

世上從來沒有免費的成功,也不會輕易讓一個人的努力付諸東流。2019年底,傳家壺樣機亮相生活美學展、禮品展。吳冬特地制作了一個展臺,1米6的白色臺子上,80多個零件一字排開,盡顯科技美感,很好地讓參觀者看到產品里里外外每一個細節。這款讓人們感到既熟悉又陌生的保溫壺,瞬間抓住了所有參觀者的心。

展位前人頭攢動,參觀者的贊嘆聲不絕于耳,吳冬心里踏實了。此后一年,他用試制樣機參加了多次展會,不斷聽取市場反饋,所有的意見和建議都成了持續優化設計的動力。

經過又一年的打磨,傳家壺才真正和消費者見面。此后,在第一代傳家壺產品的設計基礎上,結合更新的產品理念,吳冬帶領團隊做出了新的方案,成功推出了傳家壺mini。

此外,傳家壺還在進行著另一個路徑的開發工作——在現有產品基礎上,融入傳統繪畫、傳統工藝手工竹編、漆藝、現代插畫、唐草雕刻等元素,進行表面工藝的創新嘗試。以及與更多國貨品牌進行跨界聯名,今年中秋、國慶雙節之際,傳家壺與上海表進行聯名,一把傳家壺與上海表復刻建國后第一款量產手表A581的全新“致敬·創歷者”系列,組成了一款“上海傳家禮”禮盒,致敬每一位時代創歷者,以現代工藝與傳承匠心再現經典。

傳家壺,以東方生活方式傳遞幸福

市場的熱烈回應,是對一個產品設計師最好的褒獎:傳家壺出道即巔峰,將諸多國內外獎項攬入懷中,年銷量超過10萬把;但凡出新品,就會被一搶而空,甚至有人購入了所有款式只為收藏欣賞。

吳冬領取中國設計智造大獎

很多忠實粉絲說,有了一款高顏值、多功能的傳家壺,能輕松養成多喝水的習慣:工作繁忙的商業講師、公司高層隨身帶著,體現出不凡品位,讓喝水變成了一種享受;有企業白領被傳家壺的超高顏值吸引,“努力工作辛苦啦,買一個犒賞自己,用生活美學治愈心靈。”順時針開關的旋鈕,給了很多有夜間喝水習慣的人的便利,視障人士也輕松倒水……

吳冬為消費者講解傳家壺

在吳冬看來,他為學古設計的不僅僅是一款保溫壺,更是一種人與器物之間、與美好生活方式的紐帶——它用傳統韻味留住經典,用科技讓更多人觸及更幸福的生活。

他期望著,傳家壺不僅能夠出現在每一張茶桌上,更能伴著每一縷茶香的悠然、咖啡的濃醇,融入每一個追求美和品質的人的生活中,為時光增添恰到好處的溫度。

時至今日,吳冬依舊在追求極致的路上砥礪前行。他說:“新國貨借由現代智造,傳統日用器以新生命形態重生。中國制造在突飛猛進的同時,讓設計師得到了更多的機會去展現才能。設計師要站在中國制造的潮頭,設計更有價值的商品。”

吳冬曾在朋友圈寫下:“致敬過往的時光,為夢想拼搏,我曾經來過。致敬時光的未來,因向往之地,我生而不凡。”

或許,這也是對吳冬這樣的產品設計師最好的注腳。