- 上半年信披處罰同比大增47% 違規為何屢禁不止?

- 2024年07月11日來源:新華財經

提要:近年來,監管部門對上市公司信息披露的要求不斷提高,但A股上市公司信息披露仍存在與實控人相關信披違規案件居多、上市公司信息披露缺乏主動性、上市公司“濫用”自愿性披露“蹭熱點”、中介機構服務能力有待提高等特點或者問題。

新華財經終端數據顯示,2024年上半年,證監會及各派出機構作出的信息披露違法行政處罰共計106件,同比增長47.2%,信披違規“強監管”態勢持續。

新華財經梳理發現,近年來,監管部門對上市公司信息披露的要求不斷提高,但A股上市公司信息披露仍存在與實控人相關信披違規案件居多、上市公司信息披露缺乏主動性、上市公司“濫用”自愿性披露“蹭熱點”、中介機構服務能力有待提高等特點或者問題。

立體追責體系建立

今年2月9日,證監會通報了對上海思爾芯技術股份有限公司欺詐發行違法行為作出行政處罰的情況,該公司被處以400萬元罰款,時任高管被處以100萬-300萬元不等的罰款。該案系新證券法實施以來,發行人在提交申報材料后、未獲注冊前,證監會查辦的首例欺詐發行案件,帶著僥幸心理“帶病闖關”的行為遭到“零容忍”打擊。

此前的2月4日,證監會發布的信息顯示,近三年共辦理上市公司信息披露違法案件397件,同比增長近20%,作出行政處罰523件,涉及1932名相關責任人,對168人采取市場禁入措施,向公安機關移送涉嫌犯罪案件116件。

在追責方面,目前已構建行政執法、民事追責、刑事打擊“三位一體”的立體化追責體系。新證券法對違規信披公司和責任人的罰款上限由60萬元、30萬元大幅提升至1000萬元、500萬元,對欺詐發行的罰款上限由募集資金的5%提高到1倍;《中華人民共和國刑法修正案(十一)》將違規披露的刑期上限由3年提高至10年;中介機構及從業人員出具虛假證明文件最高可判10年有期徒刑。

清華大學國家金融研究院院長田軒指出,隨著注冊制的逐步實施,上市公司信息披露制度體系逐步完備。新證券法補充了信息披露事項要求、相關主體責任義務,加大了違法信息披露懲處力度;后續上市公司質量提升行動方案、多項金融標準、司法訴訟規定,財務信息披露規則修訂等陸續發布,信息披露制度體系持續優化。

案件數量居高不下

受訪人士普遍認為,在嚴格的監管規則要求下,A股上市公司信息披露質量不斷提高,涉及上市公司信息披露違法的行政處罰案件數量多年來仍居高不下,已成為資本市場最易發、頻發的違法類型。

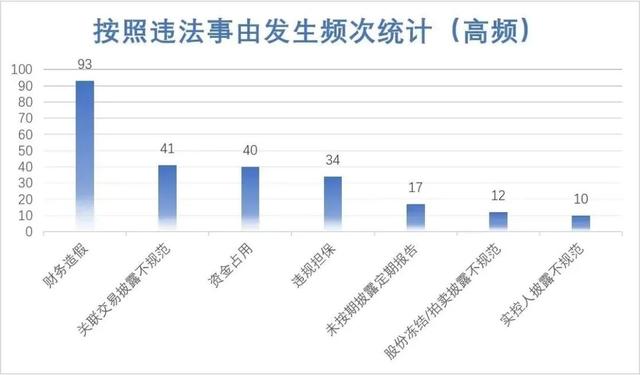

據國浩律師(上海)事務所合伙人、國浩金融證券合規委員會主任黃江東介紹,2022年信息披露違法案件達到135例,首次超過內幕交易類案件,一躍成為上市公司違規案件數量之首。2023年度188例信息披露違法處罰案件中的具體違法事由共23個,其中,財務造假、關聯交易披露不規范、資金占用、違規擔保四大違法事由,尤為集中高發。

圖為2023年信披違法案件事由發生頻次 來源:國浩律師事務所

在證監會近日公布的5起案件中,江蘇舜天、ST特信、*ST中利、易事特均涉及財務假造,凱撒同盛涉及未及時披露關聯方非經營性資金占用。證監會對江蘇舜天、ST特信、*ST中利三家公司出具行政處罰決定書,累計罰款6830萬元,并對6名主要責任人實施證券市場禁入措施;對易事特、凱撒同盛兩家公司出具行政處罰事先告知書,擬合計罰款5270萬元,擬對1名主要責任人實施證券市場禁入措施。

田軒指出,我國目前主要通過對上市公司經營情況、財務狀況、重大事項等的強制性披露要求,以及自愿性披露引導,提高信息披露的真實性、準確性、完整性。出于成本考慮,上市公司主動意愿不強。此外,由于制度體系仍處于持續性局部完善階段,未形成全面性、系統性信息披露政策文件,內容不夠細化,導致上市公司披露時出現選擇性披露,避重就輕、故意隱瞞等現象。

與此同時,“濫用”自愿性披露“蹭熱點”的情況也頻繁發生。深交所2023年8月19日發布的《關于對江蘇南方精工股份有限公司及相關當事人給予公開譴責處分的決定》就指出,南方精工在互動易平臺的回復表述不準確,存在誤導性陳述的情形。

此外,在定期報告財務造假案件中,會計師事務所未勤勉盡責案件較多,甚至有會計師事務所配合上市公司造假。

合規管理體系缺失

黃江東認為,當前我國大多數上市公司尚未建立有效的合規管理體系,這是導致信息披露違法多發、頻發的重要原因。

“近年來,隨著最高檢涉案企業合規改革工作的試點和推廣,合規管理的理念被越來越多的企業所接受,但具體落地情況仍不樂觀。”黃江東指出,在合規制度建設層面,上市公司現有的合規管理制度較為零散,體系化不足,主要體現在公司法、證券法、上市公司治理準則以及交易所監管規則的細化規定中,尚缺少合規管理基本制度以及不同領域的專項具體制度。在合規組織架構層面,上市公司尚未搭建完善的合規組織架構,公司各個層級的合規崗位設置及職責分工缺失。在合規運行機制層面,上市公司尚未建立合規風險識別預警機制、合規性審查機制、合規風險應對機制、合規報告與協同機制、合規評價機制等。

通過對歷年處罰案例的梳理,可以發現上市公司違法違規行為基本上都會指向上市公司治理不健全問題。因上市公司治理存在缺陷、漏洞,無法對控股股東、實控人形成有效約束,進而導致一些上市公司的控股股東、實控人“肆意妄為”。

黃江東指出,在我國民營上市公司中,“一股獨大”、老板“一言堂”的情況不在少數,“三會一層”的公司治理結構常常流于形式,上市公司行為背后往往體現的是控股股東、實控人的個人意志。這正是上市公司違法行為頻發的癥結所在。

有業內人士指出,與內幕交易、操縱市場等案件不同,上市公司董監高等“關鍵少數”往往是上市公司信息披露違法類案件的“主角”。2023年度處罰案例中,處罰對象涉及董監高的案例占比很高,這與董監高的合規意識淡薄、合規能力欠缺高度相關。從監管案例來看,有些董監高不了解信息披露合規的要求,也不關心信息披露是否合規,或是觸碰了法律紅線而不自知,或是認為即便信息披露違法也“無傷大雅”。

田軒指出,信披監管主要抓手為定期報告、臨時報告、自愿性披露公告,未打通更為透明的信息通道,律所、會計師事務所、普通投資者、第三方投資者機構等市場參與者作用未得到充分發揮。同時,對于信披違規,經濟處罰限額仍然過低,刑事處罰審判比例過低,導致上市公司及相關個人肆無忌憚損害投資者利益。(數據支持:楊瑞)

版權及免責聲明:

1. 任何單位或個人認為南方企業新聞網的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應及時向南方企業新聞網書面反饋,并提供相關證明材料和理由,本網站在收到上述文件并審核后,會采取相應處理措施。

2. 南方企業新聞網對于任何包含、經由鏈接、下載或其它途徑所獲得的有關本網站的任何內容、信息或廣告,不聲明或保證其正確性或可靠性。用戶自行承擔使用本網站的風險。

3. 如因版權和其它問題需要同本網聯系的,請在文章刊發后30日內進行。聯系電話:01083834755 郵箱:news@senn.com.cn